여는글 - 느리지만 꾸준히

오문완 l 공동대표

Slow but steady 라고 하면 좋겠는데 제목에는 외국어를 쓸 수 없는 게 우리 맞춤법이랍니다. 눈치 채셨겠지만, 천천히 그렇지만 줄기차게 나아가자는 얘기를 하고자 합니다. 루쉰(노신)의 <고향>이라는 소품에 나오는 유명한 글귀를 소개합니다.

“생각해보니 희망이란 본시 있다고도 없다고도 할 수 없는 거였다. 이는 마치 땅 위의 길과 같은 것이다. 본시 땅 위엔 길이 없다. 걷는 이가 많아지면 거기가 곧 길이 되는 것이다.”

루쉰의 생각은 희망이 있다는 건가요, 없다는 건가요? 보통은 ‘걷는 이가 많아지면 거기가 곧 길이 되는 것’이니 누군가 걷기 시작하고 남이 따라 걸으면 길이 생기는 터라 우리 삶은 희망적인 것이라고 해석합니다. 어떤 이는 루쉰이 삶을 비극으로 이해했다고 해석하기도 합니다. 예컨대 일본의 시인 나카노 시게하루는 이렇게 말합니다.

“그것은 읽는 이에게 희망을 주고자 하는 말이 아니다. 희망은 없지만 걷는 수밖에 없다. 걸어야만 한다, 그것이야말로 ‘희망’이라는 이야기이다. 이처럼 루쉰은 희망을 말하는 것이 아니라 절망을 이야기한다. 암흑을 이야기한다.”(서경식의 <시의 힘>, 109쪽)

그런데 ‘절망’을 말할 때도, “이런 짓을 해봤자 아무런 희망도 없어. 절망”이라고 하는 것과, 루쉰이 말하는 ‘절망’과는 같은 단어이지만 쓰임새가 전혀 다르답니다. 나카노 시게하루는 루쉰의 말에서 절망밖에 읽을 수 없건만 그럼에도 읽을 때마다 이렇게 느낀다고 말합니다.

“나도 좋은 사람이 되어야지, 어떤 일이 있어도 올바른 인간이 되어야지, 하는 것 이상으로 (중략) 일신의 이해, 이기(利己)라는 것을 떨쳐버리고, 압박이나 곤란, 음모가들의 간계를 만나더라도 그것을 견뎌내며 어디까지나 나아가자, 고립되고 포위당하더라도 싸우자, 하는 마음이 저절로 생긴다. 그곳으로 간다.”(서경식의 <시의 힘>, 110쪽)

자, 정리하자면 길이 없는 듯 절망스러워도, 지금은 길이 안 보여도 한 걸음 내딛기 시작하면, 그리고 또 한 사람이 그 발걸음을 따라가면 길이 생긴다는 얘깁니다. 괴로운 현실을 그대로 인정하되 그 현실을 바탕으로 해서 새 길을 찾아간다는 것이겠습니다.

비극적 휴머니즘(테리 이글턴)이라거나 비관적 낙관주의(강상중)라는 표현이 다 이런 이치를 말하는 것이겠지요. 알린스키도 이렇게 멋진 얘기를 했답니다.

“비관론에 근거하되 그 안에서 변화의 가능성을 발견해 내라!”(조성주의 <알린스키, 변화의 정치학>, 126쪽) 작년에 세월호 유족들을 인터뷰해서 독자들을 울렸던 <금요일엔 돌아오렴>이라는 책도 유족들의 울분과 함께 (공감과) 희망을 전하고 있습니다.

그런데 이렇듯 새 길을 찾아가는 데 빠져서는 안 되는 게 하나 있습니다. 바로 공감이라는 것입니다. 공감이 없다면 남이 걸은 길을 따라갈 수 없기 때문입니다. 그리고 그 공감은 나와 생각이 다른 사람에게도 해당하는 얘기입니다. 무슨 예수님 얘기냐고 할 수도 있겠습니다만, 나와 생각이 다른 사람이 왜 그런 생각을 하게 되었는지를 알고자 하는 것 그게 곧 공감이자 상상력이라고 합니다(알린스키). 조성주는 공감과 관련해서 존 던 의 시 <누구를 위하여 종은 울리는가>를 읊고 있는데 공감의 차원에서 베껴 봅니다.

누구든 그 자체로서 온전한 섬은 아닐지니, 모든 인간은 대지의

한 조각이며 대륙의 일부분일 뿐. 만일 흙덩이가 바닷물에 씻겨나가면

유럽 땅은 그만큼 작아지고 모래톱이 그리 되어도 마찬가지어라.

어느 누구의 죽음도 나를 감소시키나니, 나란 인류 속에 포함된

존재이기 때문인 것. 누구를 위하여 종이 울리는지를 알려고 사람을

보내지 마라. 종은 바로 그대를 위해 울리므로.(번역은 공지영 작가)

<누구를 위하여 종은 울리는가>는 1936년의 스페인 내전을 그린 헤밍웨이의 소설로, 그보다는 게리 쿠퍼와 잉그리드 버그먼이 주연한 영화로 잘 알려져 있습니다. 그런데 이 제목 자체는 성공회의 신부 존 던의 시에서 따옵니다. 조종(弔鐘)이 울리자 신부님은 누가 죽었는지를 알아보라고 당신 제자에게 심부름을 시키고, 곧장 말을 바꾸지요. 아서라, 나도 곧 죽을 운명인 것을 누구를 위한 종인지 그게 무슨 상관이랴. 그 종이 곧 나를 위한 종이기도 한 것을. 이 시는 사회의 문제에 눈감을 때 그 결과는 곧 나 자신에게 다가온다는 것을 비유한다고 이해하곤 합니다.

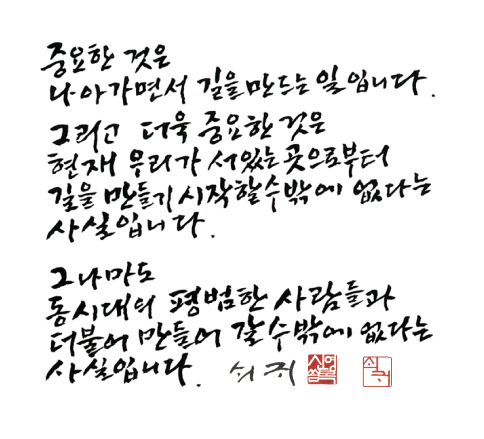

이제는 이 세상 사람이 아닌 신영복 선생의 시화집에 나오는 구절로 마무리하겠습니다.

우리는 나아가면서 길을 만듭니다.

(이 구절은 신영복체 로 쓰였다고 읽으시기 바랍니다)

중요한 것은 ‘나아가면서 길을 만드는 일’입니다.

그리고 더욱 중요한 것은 현재 우리가 서 있는 ‘여기’서부터 길을 만들기 시작할 수밖에 없다는 사실입니다.

그나마도 동시대의 평범한 사람들과 더불어 만들어갈 수밖에 없다는 사실입니다.

|